我的心裡可能住著一個小男孩。小時候的我喜歡穿短褲,做英氣的打扮,阿嬤總會看著我笑瞇瞇地稱讚:「足緣投!(台語英俊之意)」阿嬤愈讚美,我的穿著就愈男性化。也因為是家族裡的第一個孩子,叔叔、姑姑們十分寵我、疼我,不停地買更多的短褲、襯衫來討好我。母親為我精心挑選的蕾絲洋裝,我連瞧都不瞧一眼,翻開童年時期的相片匣,幾乎找不到我穿裙子的模樣。與鄰家小朋友玩伴家家酒,他們也都會指著我說:「妳來當爸爸!」我向來都是欣然地接受,彷彿男性的意象本來就是我的一部分。

小學結交了一位死黨,她和我一樣豪放不羈,我們常常升完旗就把裙子脫了,穿著運動短褲到處晃;不然就是趁著下課跑到音樂班偷瞄漂亮的女生,和她們打情罵俏,有事沒事捉弄人家一番,女生生氣要打人,我不但不逃,反而莫名的歡喜,就這麼上課期待下課、下課期待挨打⋯⋯糊里糊塗地一天過一天。

國中同學的少女情思,多半是圍繞著帥哥,而我的眼目卻是偷偷貪戀著教室裡漂亮的風景。那時死黨不再和我同班,她和她們班上的另一個女生走得很近,整個年級流傳著輕蔑與不屑的耳語:「好噁心哦,她們是HOMO! 」我沒有伴,也沒有同學知道我喜歡女生。

那時根本沒有心思讀書,上學唯一的動力,就是期待每天早晨,能在鐵路底下的隧道遇見一位女孩。我不認識她,只知道她小我兩屆。我們上學的方向剛好相反,所以總會在固定的時間、固定的地點擦肩而過。每天,我遠遠地看著她向我走來,那幾秒鐘怦然心動的交會,往往是支撐我一整天的力量。明明心思意念全然被這個女孩占據,我卻不能和她說什麼,也不能做什麼。每天,我依舊看著她向我走來,我們依舊如兩條沒有交集的平行線,各自繼續著各自的人生。

我不快樂。

我曾認真交往了一位女孩,她是我的夜校同學,很單純,也沒有女同的背景,為了追求她,我不擇手段,祭出拿手戲碼,又胡亂編了一齣苦肉計,騙她:我的父母常常吵架、媽媽和阿嬤不合、我過得很痛苦⋯⋯,也許是基於同情,她接受了我的感情。為了方便晚上上課,她一人在外租屋,我也跟家裡人說要搬出來住,長輩們當然不放心,硬是要來考察我的租處,為了騙過他們,我又費盡心思地找了另一間房子來假裝。為了說一個謊,我得去圓更多的謊。

無論如何,我不再孤單,我帶著她流連T 吧,認識更多的T,我們交往了4 年,天真地以為可以一直走下去,然而她後來卻離棄了我,跟另外一個T 走了。不得不承認,是我讓她沒有安全感,因為我常常在她面前不加修飾地告訴她:我喜歡哪個女生;就像是荒唐的先生向太太告白,他愛上了別人。那些話太無知、太傷人!我嘴上說要長長久久、一生一世,卻無法保證自己不會為了更美的風景而離開!

後來我更深地剖析自己的內在,才發現,其實我根本不愛她,分手的痛苦只是來自於失去了一樣原本屬於我的東西;一個原本我可以控制的人。我以為的愛情其實是跋扈的占有,這份愛只是為了滿足我的操控慾、滿足內心空缺的部分,讓自己能走出寂寞,不再是一座孤島。

失戀的苦澀就用酒精來沖淡吧!我變本加厲地天天喝到茫,甚至有幾次趕不上火車回家,直接睡在車站裡。四個月後,在生日的前一天,肚子痛到掛急診,經過初步檢查,確定腹部長了腫瘤。醫生起先說,像我這樣年輕的女孩有腫瘤,大部分都是良性的,他會再安排門診開刀。但家人不放心,透過家族關係找到另一位醫生,他一聽我的狀況,很嚴肅地告訴我不能再拖,要趕快開刀化驗。檢驗報告出來,證實我罹患卵巢癌第三期,並且已經擴散到子宮、大腸、淋巴⋯⋯。開刀後,我的腸子被截掉一段,還在腹部裝了人工肛門。

那一年,我24 歲。

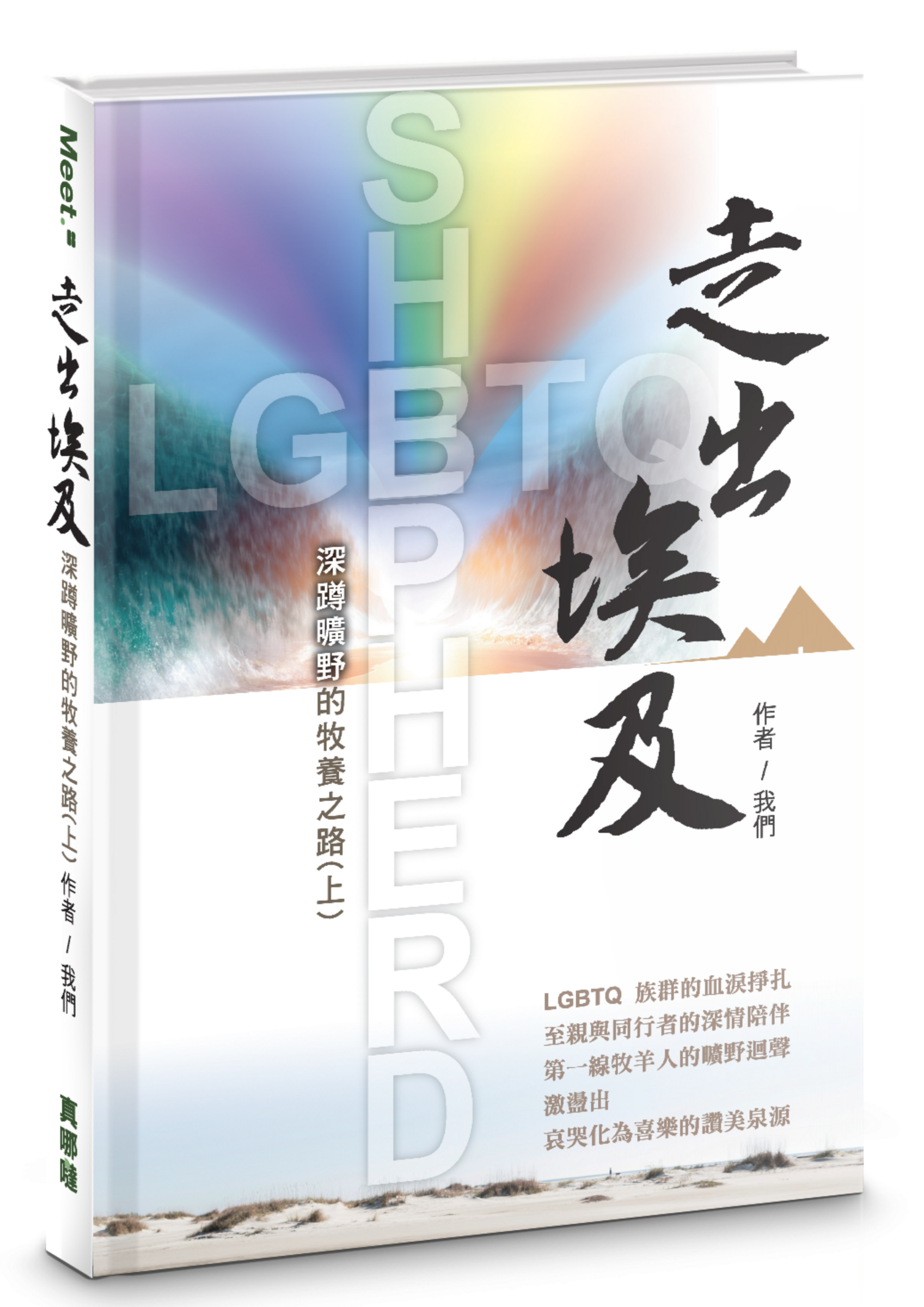

摘自《走出埃及:深蹲曠野的牧養之路》